为系统梳理柳州纺织产业发展脉络,剖析当前面临的瓶颈,并为产业未来振兴提供可行思路,8月20日,武汉纺织大学经济学院“织就山河经纬间:纺织历史文化寻访与现代产业振兴”社会实践小组深入柳州工业博物馆及东门纺织品市场,开展为期一天的调研活动,以实地走访与现场访谈相结合的方式,探寻百年纺织的兴衰轨迹与破题之策。

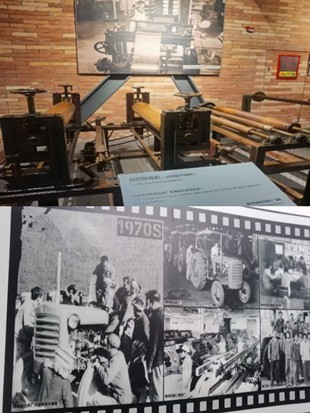

调研首站设在由原第三棉纺厂纺织车间改造而成的柳州工业博物馆工业历史馆,6000余件(套)工业文物从早期手工纺织工具到现代化纺织机械依次铺陈,清晰勾勒出柳州纺织业自1902年“从无到有、从小到大”的完整历程,同时,团队沿着展线逐一记录,并现场采访馆方讲解员,进一步确认柳州纺织业的关键节点:民国时期机器纺织逐步兴起,打破传统手工格局;上世纪80至90年代迎来黄金期,纺织服装产值一度占据全市工业产值四分之一,“时风牌”花布等品牌跃升为“国民面料”,馆内斑驳的老织机与发黄的厂报共同诉说着当年的辉煌。

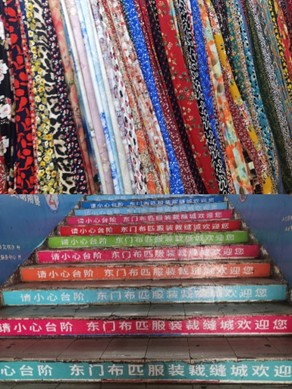

走出博物馆,团队随即前往柳州纺织品交易核心场所——东门纺织品市场,通过与商户、消费者面对面交流,多重产业现状浮出水面:一方面,涤纶纺纱等常规面料占据主流销量,瑶族、苗族等民族纹样布料却极为稀缺,消费者如有需求只能远赴非遗场所,市场内竟无一家专门售卖特色布料的店铺;另一方面,货源高度依赖广东,本地织布厂已全部消失,曾名噪一时的第三棉纺厂等老厂相继倒闭,本地产业配套体系断裂,与此同时,客群老龄化现象凸显,市场主要消费者为中老年人,年轻群体鲜少涉足,产品设计、营销方式与年轻消费喜好明显脱节,值得庆幸的是,调研过程中商户普遍反馈,带有文化属性的纺织产品更受青睐,这为产业转型指出了方向。

此次调研明确,柳州纺织产业虽底蕴深厚,却面临本地产业基础薄弱、供应链外迁、年轻客群流失等挑战,柳州样本映射了当下诸多纺织老工业城市的共同困境,而“文化属性产品好卖”的市场信号与柳州等多地丰富的民族纺织文化资源,也为产业振兴提供了核心机遇;展望未来,团队建议从文化融合与产业重建双向突破,一方面把民族纺织文化与现代纺织技术深度结合,开发兼具文化内涵与时尚设计的创新产品,吸引年轻消费群体,另一方面加强本地纺织企业培育,逐步重建产业配套体系,减少对外部供应链的依赖。

从工业博物馆静静陈列的旧织机,到东门市场中流转的新面料,柳州纺织的故事曾织就时代繁华,如今也正等待新的经纬续写篇章,团队将持续关注并以调研报告形式,为柳州及同类城市纺织产业振兴提供更具操作性的方案。